|

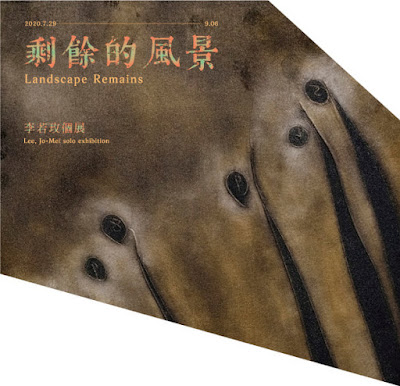

| 李若玫個展《剩餘的風景》 2020年7月29日至9月6日於台南絕對空間展出 圖片來源/絕對空間Facebook |

在被若玫剪裁、摺曲、皴擦、上色之前,它們僅是我們對於枯葉的殘留記憶。這些枯葉隨處可見,自路旁行道樹悄悄掉落,葉形卻仍完好相連。幾乎不太為它駐足停留,自然也不會留意它在其生命週期最後一次自我塑形。尾端自然捲曲,向上延伸形成反地心引力的聳起,彼此錯落,有時還留有最後的一點綠意,但大多數已成如寫到剩下最後一節不慎折斷的墨芯,時間的量體就封存在這失去筆身的小物之上,永遠沉默。更甚,像是永遠無從得知最後一句話的告別。 《殘餘的風景》的核心也許並不是再現這些椰樹枝葉自然的葉貌形態,而是透過這些密密細織的葉片重返它們被驚鴻一瞥的每一個瞬間,每一個不被我們的肉眼留意、深藏於層疊枝葉之下的空隙,時間重新呼吸的瞬間。站在《十一月十日行於雪博魯克森林》(2016)面前,映入眼簾的是一片壓倒性的黑森林,它並不如表面上三聯畫式的木箱般可以輕易全覽,反而讓我們瞬間遁入一座深不見底、萬籟俱寂的黑森林裡,宇宙之中,僅有一人目睹此景。飽滿濃郁的闇黑,令人難以辨識作品到底從哪裡開始它的第一筆,一片一片的葉片竟是由若玫細細再造、重新組構,將整片森林的回憶細分再細分、直到無法再細分下去⋯⋯ 十一月十日可能在某個人的記憶中早就化為烏有,但十一月十日銘刻了她與雪博魯克森林的相遇,按下暫停,輕如鴻毛的回憶輕落粉炭紙纖,以森林為形的暗啞,矗立在我們面前。 聲音在作品中細語,一踏入絕對空間即見大型作品, 340cm×145cm的《模板》(2020)僅以四根木柱支撐置於牆面,它看起來有點弔詭,枝葉組構的造形並不如我們印象中自然,七組葉叢相連於同一枝幹之上,每一長葉末端都標記著數字,這些數字也許不是數量意義的,而是時間意義的,鐵板上數不清如繁星般發光的小瑩點、鋪天蓋地數不清無方向性的皴擦,以不同力道劃過厚重鐵板的擦摩線條轟然作響,時間有了鐵的質地,有了舉重若輕的音響。 某年冬天兩棵大王椰子樹投影在建築外牆的影子所構成的動態灰階、不久前在住處倒下,五棵已如生活伙伴的椰子樹(註)⋯⋯「複寫」似乎不僅是一種創作上的驚人偏執,而是欲「潛入事物之中,捕捉什麼」的意志使世界一分為二,真實的樹、樹的影子、作品、作品的影子、記憶與時間、記憶與時間的影子⋯⋯與其說若玫透過葉之化生的過程重現我們對於椰葉的印象,不如說透過她的作品,時間被寫入偏移再偏移的眾多微小時刻,寫實又深邃,剩餘的風景,也已寄影於無法以時間和言語量度之處。 註1:李若玫個展《剩餘的風景》於2020年7月29日至9月6日於台南絕對空間展出。 註2:索引自藝術家創作自述。 發表於台新ARTALKS:https://talks.taishinart.org.tw/event/talks/2020100402#disqus_thread (2020/10/04) |

留言

張貼留言